진유는 눈을 떴다. 컴컴한 창밖 너머에서 자동차 지나가는 소리가 들렸다. 누운 자세를 바꾸자 침대에서 스프링 틀어지는 소리가 울렸다. 진유는 손을 뻗어 책상에 올려둔 핸드폰을 켰다.

새벽 1시.

방 밖 거실에서 텔레비전 소리가 들렸다. 진유는 핸드폰을 엎어놓고 천장을 올려다보았다.

봄방학 때도 열한 시면 스위치를 내려버린 것처럼 똑딱 잠이 왔다. 어제는 6학년이 된 첫날이어서 평소보다 피곤했다. 열 시쯤 곯아떨어질 줄 알았는데 새벽 한 시가 되도록 잠들지 못했다. 눈을 다시 감아보았으나 아무래도 잠이 올 것 같지 않았다. 진유는 발로 이불을 걷어내고 거실로 나왔다.

아빠는 검정 소파에 길게 누워 텔레비전을 보는 중이었다. 아빠도 진유도 파란 내복 차림이었다.

아빠가 말했다.

“안 잤어?”

진유는 아빠 다리 쪽에 앉으며 말했다.

“잠이 안 와.”

텔레비전에서는 거대 전투 로봇이 거대 괴물과 싸우는 영화가 나오고 있었다. 로봇이나 괴물이나 30층 빌딩만큼 컸다. 로봇이 괴물의 팔을 뜯어냈고 어깨에서 초록색 피가 꿀렁꿀렁 쏟아져 나왔다.

“아빠는 안 자?”

“아빠야 늦잠 자도 되니까.”

진유는 픽 웃으며 대꾸했다.

“웹툰 작가가 좋긴 좋구나.”

아빠는 내리깐 눈으로 발치에 앉은 진유를 바라보았다.

“무슨 일 있었어? 왜 잠이 안 와? 어디 아파? 내일 학교 안 가?”

진유는 소파에 등을 기대고 앉아 어느 질문부터 대답해야 하나 생각했다. 쉬운 대답부터 먼저 골랐다. 내일도 학교에 간다. 특별한 일은 없었다. 아픈 데도 없다. 잠이 안 오는데 이유는 모르겠다. 진유의 대답을 들은 아빠는 “안 아프면 됐고.” 하며 다시 텔레비전에 눈을 주었다.

괴물이 코끝에 솟은 뿔로 로봇의 가슴팍을 찔렀다. 뿔이 박힌 가슴에서 불꽃이 튀었고 로봇은 뒤로 휘청거렸다. 파일럿이 고통스러운 신음을 흘리며 조종간을 움켜쥐었다.

진유는 말했다.

“저런 거를 보고 있으니까 잠이 안 오지.”

“저런 거를 봐야 돈을 벌지.”

|

무슨 소리냐는 물음에 아빠는 대꾸했다.

“로봇이랑 괴물 나오는 짧은 웹툰을 그려 달래. 광고용으로 쓰는 거.”

“돈 많이 준대?”

아빠가 발로 진유의 허벅지를 쿡 누르며 말했다.

“어린이가 너무 돈 밝히는 거 아냐?”

“돈이 어때서? 돈 완전 좋은데?”

아빠는 돌돌 만 양말을 집어 진유에게 던졌다. 양말이 얼굴로 날아들었지만 진유는 잽싸게 피했다. 아빠는 양말을 또 던졌고 진유는 한 손으로 잡았다. 아빠가 만족스레 웃으며 중얼거렸다.

“으. 더러워.”

진유는 으엑, 하며 양말을 소파 옆으로 굴렸다. 아빠가 클클거렸고 진유도 실없이 웃었다.

가슴팍에서 뿔을 뽑아낸 로봇이 반격을 시작했다. 로봇은 빌딩 하나를 뽑아서 괴물의 뺨을 후려쳤다. 빌딩으로 따귀를 맞은 괴물은 괴성을 지르며 옆으로 휘청거렸다.

진유는 말했다.

“말도 안 돼.”

“뭐가?”

“빌딩을 무기로 쓰면 안에 있는 사람들은 어쩌라고.”

“대피했겠지.”

“대피할 시간 없었어. 괴물이 갑자기 나타났거든. 로봇도 마찬가지고.”

아빠는 눈을 동그랗게 뜨고 발치에 앉은 진유를 쳐다보았다.

“너 저거 봤어?”

진유는 고개를 끄덕였다.

“저거 고등학생부터 볼 수 있는 건데?”

진유는 어깨를 올렸다 내렸다. 아빠는 손으로 이마를 짚으며 중얼거렸다.

“내가 못 산다.”

“나는 못 잔다.”

“하여간 말은 잘해요.”

진유는 대꾸하려다 침만 삼켰다. 내가 엄마를 닮았거든. 하는 말이 나올 뻔했다. 진유의 얼굴을 슬쩍 내려다본 아빠가 몸을 일으켰다.

“왜 잠이 안 오는데?”

진유는 검지로 볼을 긁으며 생각했다. 대체 왜 잠이 안 올까. 학교에서도 잘 지냈다. 집에서도 아무 일이 없었다. 뭔가를 잃어버린 느낌이었는데 뭘 잃어버린 건지 알 수가 없었다.

아빠가 말했다.

“라면 먹을까?”

진유는 거실 벽에 붙은 시계를 쳐다보았다. 현재 시각은 1시 15분.

“지금?”

아빠가 물었다.

“먹을래?”

“아침에 얼굴 부을 텐데.”

아빠는 에구구, 하며 양 무릎을 짚고 소파에서 일어섰다.

“네 나이 때는 부어도 돼. 얼마나 귀엽겠냐. 토실토실한 게.”

아빠는 주방으로 가서 찬장을 열고 라면 한 봉지를 꺼냈다. 하나만 끓이냐는 진유의 물음에 아빠는 “아빠 뱃살도 생각 좀 하자.”하고 대답했다.

달칵 소리와 함께 가스레인지에 파란 불이 올라갔다. 라면이 끓을 동안 아빠는 파를 도마에 올려놓고 서걱서걱 썰었다. 진유는 냉장고에서 김치 반찬통을 꺼내 접시에 덜었다. 아빠는 진유를 돌아보며 “제대로 먹자 이거냐?” 하며 웃었다.

진유는 식탁에 앉아 라면을 기다리며 생각했다. 왜 잠이 오지 않을까. 기분 탓인 건 분명했다. 뭔가를 잃어버린 기분, 텅 빈 느낌에 괜스레 헛헛한 기분. 뭘까. 대체 뭘까. 이걸 해결하지 않으면 잠이 오지 않을 것 같았다.

주방에서 그릇 정리하는 소리가 났다. 아빠는 라면이 끓는 동안 설거지한 그릇을 정리하느라 손이 바빴다. 후줄근한 내복 차림에 뒷머리가 푹 눌렸다. 아빠는 왜 잠을 못 자고 있을까. 식탁 위에 걸린 달력이 눈에 들어왔다. 아빠가 잠 못 자는 이유를 알 것 같았다. 이틀 뒤가 엄마의 생일이었다.

“다 됐다.”

“벌써?”

식탁으로 라면 냄새가 훅 퍼졌고 혀 밑이 아렸다. 아빠는 냄비를 식탁 위에 조심스레 내려놓으며 말했다.

“4분 끓이라지만 3분 45초쯤 끓이는 게 비법이야.”

엄마가 알려준 비법이었다. 엄마가 했던 말이 아빠의 목소리로 되풀이되는 것 같았다. 진유의 속을 아는지 모르는지 아빠는 벙실거리는 얼굴로 식탁 의자에 앉았다.

식탁 위에 올라온 라면은 근사했다. 달걀노른자가 동그란 모양 그대로 반질거렸다. 주황색 국물에 잠긴 꼬불꼬불한 면발, 골고루 흩어진 달걀흰자, 일정한 간격으로 썬 파와 색색 건더기들까지. 라면 포장지에나 등장할 법한 완벽한 라면이었다.

아빠가 의기양양한 목소리로 말했다.

“이만하면 빠진 거 없지?”

진유는 웃으며 젓가락을 들었다. 작은 국그릇에 면을 옮겨 담은 뒤 숟가락으로 국물을 끼얹었다.물컹한 노른자는 반으로 갈라 아빠와 사이좋게 나누었다. 후루룩 소리와 함께 입안으로 빨려 들어온 라면 맛은 세상 최고였다. 아빠가 우물거리며 말했다.

“아무리 봐도 세상에서 제일 맛있는 건.”

진유가 헤, 하고 웃으며 대꾸했다.

“밤에 먹는 라면이야.”

그 말을 주고받아놓고 아빠와 진유 둘 다 멈칫거렸다. 침묵은 잠깐이었다. 둘 다 약속이라도 한 것처럼 동시에 후루룩 면발을 빨아들였다.

아빠의 머리가 아래에서 위로 올라갔다.

“잠이 왜 안 와?”

진유의 머리도 아래에서 위로 올라갔다.

“뭘 빼먹었나 봐.”

“빼먹어? 뭘?”

“그걸 모르겠어.”

아빠가 젓가락으로 허공을 콕콕 찔렀다.

“준비물?”

“없어.”

“숙제?”

“어제 개학했거든요?”

“가정통신문 빼먹은 거 없어? 아까 네가 준 것만 여섯 장이더라.”

진유의 한쪽 눈썹이 쓱 올라갔다.

‘가정통신문? 그건가?’

“왜 안 먹어? 아빠가 도와줘?”

진유는 서둘러 면발을 빨아들였다. 둘이 먹는 라면 한 개는 금방이었다. 아빠도 진유도 국물까지 비운 접시를 내려다보며 부족한 표정을 지었다. 진유가 “두 개 끓이지.” 하고 말했고 아빠는 말캉거리는 뱃살을 탁탁 쳤다.

아빠가 거실 쪽을 쳐다보며 말했다.

“영화 끝났나?”

텔레비전에서는 장엄한 음악이 나오는 중이었다. 라면 먹는 데 정신이 팔려서 영화 결말 따위는 안중에도 없었던 거였다. 진유가 말했다.

“빤한 결말이지 뭐. 아빠는 저런 거 그리지 마. 뭔가 의외의 결말이 있어야 재밌지.”

“야야, 빤한 게 먹히는 거야.”

“다 그런 건 아냐. 애들도 수준이 높아. 뭐가 있는지 없는지 귀신같이 알아차린다고.”

아빠는 피식 웃으며 말했다.

“알겠습니다. 설거지는 아빠가 할 테니 얼른 주무시죠.”

진유는 말했다.

“아빠는 이를 닦으시지요. 설거지는 제가 하옵니다.”

아빠가 이를 닦는 동안 진유는 싱크대 앞에 서서 설거지를 했다. 그릇이라곤 국그릇 두 개와 김치를 담았던 접시, 냄비 하나가 전부였다. 젓가락은 두 짝, 숟가락도 두 개. 진유는 수세미에 세제를 조금 짜서 거품을 냈다. 설거지하는 중에도 자꾸 생각이 뒤로 넘어갔다. 대체 뭐지? 가정통신문 중에 빼먹은 게 있었나? 그러다 생각났다. 잠 못 들게 만드는 허전한 기분이 무엇 때문인지.

거실에서 아빠 목소리가 들렸다.

“뭐하냐? 설거지하다 말고.”

진유는 퍼뜩 정신을 차렸다. 싱크대 수도꼭지에서 미지근한 물이 사정없이 쏟아지는 중이었다. 진유는 그릇을 헹구고 수도꼭지를 잠갔다. 아빠가 거실을 정리하는 동안 진유는 욕실에 들어가 칫솔에 치약을 묻혔다. 이를 닦으며 거울에 비친 자기 얼굴을 바라보았다. 엄마와 나란히 서서 이를 닦던 장면이 떠올랐는데 예전보다 어렴풋해서 서글펐다. 진유는 조용히 한숨을 내쉬었다. 거듭 되새기지 않으면 희미해지는 기억이 너무도 많았다. 아쉽고 미안했지만 어쩔 수 없었고, 어쩔 수 없는 건 어쩔 수 없어서 괜찮았다. 아빠가 해준 말장난 같은 말이었다. 진유는 그 말이 좋아서 혼자 되뇌곤 했다.

욕실에서 나오며 진유는 아빠에게 말했다.

“뭘 빼먹었는지 알겠어.”

“그래? 뭔데?”

“가정통신문.”

“가정통신문? 어떤 거?”

“상담 기초자료 조사하는 거.”

아빠는 의아한 얼굴로 말했다.

“그거 아까 내가 챙겼는데?”

그렇게 말해놓고 아빠는 입술을 얇게 다물었다. 시선을 비스듬히 내렸다가 눈치 보는 것처럼 진유의 얼굴을 살폈다. 진유는 시선을 돌렸다. 아빠의 마음을 알아차렸다는 걸 들키고 싶지 않았다. 진유는 방으로 돌아와 가방을 열고 가정통신문 한 장을 꺼내어 책상 위에 올려놓았다. 닫힌 방문 너머로 아빠의 목소리가 들렸다.

“아들, 잘 자라!”

진유도 큰 소리로 말했다.

“아빠도!”

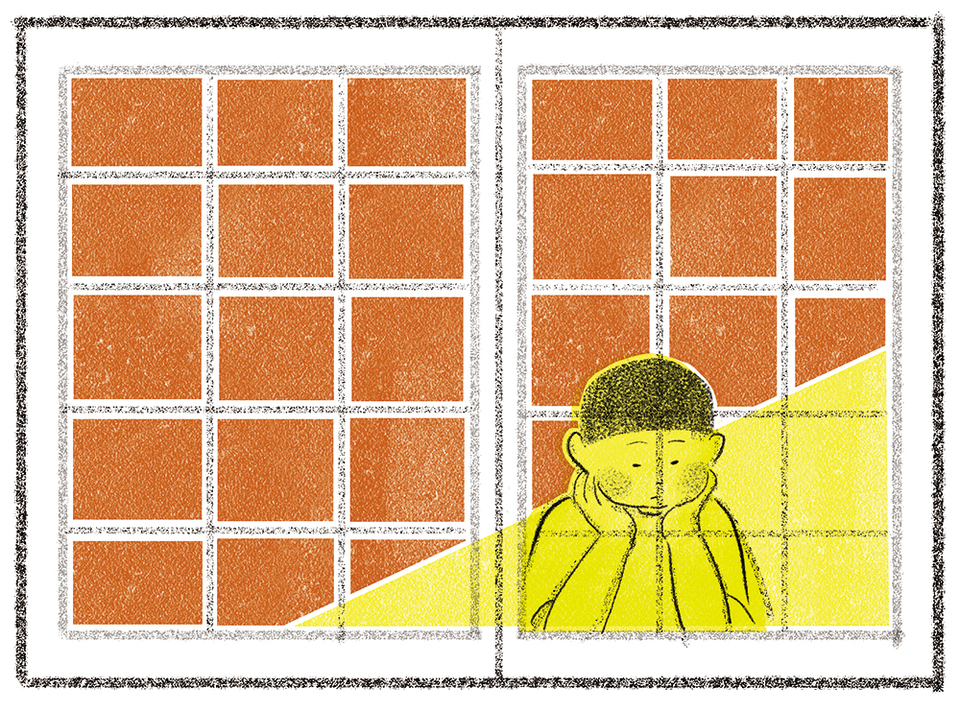

거실 불 꺼지는 소리가 들렸다. 진유도 방 안의 불을 끄고 스탠드 조명을 켰다. 고요한 어둠이 포근했다. 진유는 양 팔꿈치를 책상 위에 대고 두 손으로 볼을 받쳤다. 빈칸은 금방 눈에 들어왔다.

처음부터 빈칸일 수 없는 자리였다.

진유는 서랍에서 제일 좋은 볼펜을 꺼냈다. 그리고 정성 들여 빈칸을 채웠다.

엄마 이름을 적는 칸에 썼다.

최서영

생년월일을 적는 칸에 썼다.

84년 3월 5일

핸드폰 번호를 적으려다 진유는 머뭇거렸다. 엄마는 핸드폰 따위 없어도 되는 곳에 있을 터였다. 그래도 빈칸으로 남겨두고 싶지는 않았다. 잠시 주저하던 진유는 엄마 핸드폰 번호를 묻는 칸에 자기 핸드폰 번호를 적었다.

채워놓고 보니 제법 그럴듯했다. 이제는 별 탈 없이 잘 수 있을 것 같았다.