- 데뷔작 「불면」 외 1편(《월간문학》 1969년 7월호)

- 데뷔작 「불면」 외 1편(《월간문학》 1969년 7월호)

|

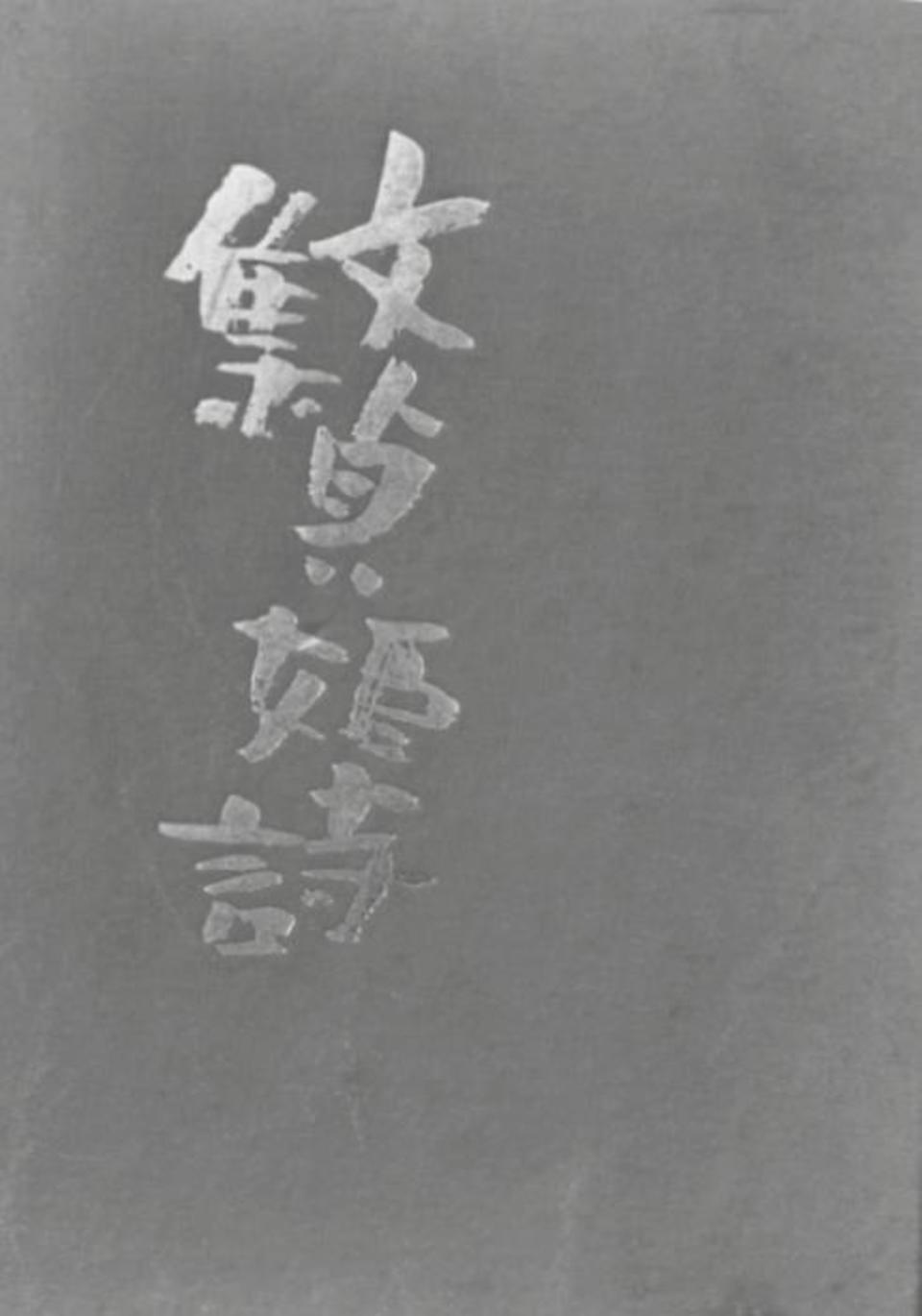

데뷔작 「불면」과 「하늘」이 실린 첫 시집 『문정희 시집』(1973. 3)이 얼마 전 천연 염색 수제본으로 다시 제작되었다. 출판사 청색종이가 특별 제작을 한 것인데 표지에 한자로 『文貞姬詩集』이라 쓴 이제하선생의 매력적인 글씨를 금색 실로 수놓은 한정판 시집이다.

나는 스물두 살 데뷔 시절로 잠시 돌아갔다. 1969년 새로 창간한 《월간문학》 제2회 신인상을 받음으로서 등단 절차를 마친 52년 전 일이다.

사막을 걸었다.

흐르는 모래 위의

데뷔작 「불면」과 「하늘」이 실린 『문정희 시집』 |

달빛에 감기어

끈끈한 비밀들이

몸 비비는 소리.

더러는 하얀 빛을

지우지 못하여

지금 모든 뜰의

꽃잎들은 흔들리고 있다.

내가 때 묻은 만큼

빛나는 손톱 끝에서

바람이 변하여

비가 내리고

벗어나지 못하는

슬픈 둘레

그 사이에 끼인

뜨거운 하늘을 이고

내가 떠오르고 있었다.

- 등단작 「불면」 전문

그때 나는 진정 젊었던가? 문학에 대한 열망으로 뜨거웠던가? 어떤 새로운 세계가 꿈틀거리고 있었던가?

아니었다. 나는 지쳤고 불행했고 문학이 무엇인지도 모르고 허둥거렸다.

당선소감에서 “…머리채에 무력과 외로움과 인기척을 매달고… 추상어와 관념어의 늪에서 빠져 나오고 싶다”라고 썼다. 무엇보다 날개가 갖고 싶었고 한 마리의 큰 새로 비상하고 싶었던 시절이다.

그때 내가 가진 것은 방황과 치기뿐이었다. 고교시절 시집을 내는 등 소년 문사로서 이름을 드러냈던 자부심 따위 또한 방해요소였다. 하지만 그런 요소들이 다행히도 나로 하여금 문학 등단 절차 같은 것을 대수롭지 않게 만들기도 했다. 그래서 《현대문학》에 3회 추천을 받거나 떠들썩한 신춘문예보다 그냥 단숨에 기성시인이 되는 신인상 제도를 택했다. 또한 나는 그때 소설이나 희곡도 쓰고 있었기 때문에 굳이 시라는 장르로 데뷔를 해야 할 이유도 없었다.

아무튼 시로 데뷔를 한 후 첫 청탁을 받은 지면은 1970년 《사상계》 5월호였다. 「땅」이라는 작품이었는데 그 유명한 김지하의 「오적」과 함께 실린 바람에 서점에 깔리지도 못하고 당국에 의해 회수되고 말았다.

이래저래 급변하는 70년대의 서정과 사회의식 사이에서 방황했다. 더구나 문학 자체의 준엄성보다 겁 없이 뛰어든 부당하고 고통스런 현실은 하나의 늪이 되어 나를 허우적거리게 했다. 이것은 젠더의 문제와 여성 언어에 대한 자각으로 드러났다.

유신시대와 이어진 군사정권은 제한된 표현에 눈뜨게 했다. 장시와 시극을 쓰며 상처투성이로 나뒹굴었다. 얼떨결에 심은 작은 묘목에서 해마다 시라는 꽃이 하나 둘 피어났다.

나는 나에게 묻는다. 진정한 데뷔작은 언제 쓸 수 있을까?