|

생생하다. 그날 폭설 때문에 밤늦게 도착한 소포를 받고 한동안 멍하게 앉아 있었다. 글씨로 봐서 어머니가 보낸 소포라는 건 금방 알 수 있었다. 겉 포장을 뜯는 데만 한참 걸렸다. 우체국에서 흔히 쓰는 포장지에 중후장대한 고어체 글씨로 노끈 묶은 부분을 절묘하게 피해 가며 주소를 그려(?) 넣은 품새가 영락없는 할마시 솜씨였다.

꽃게 등짝 같은 마분지를 벗겨내니 닳고 닳은 내의가 드러났다. 그걸 벗겼더니 또 낡은 버선이며 장갑 같은 것들이 나타났다. 그렇게 몇 차례 포장을 벗겨내고 보니 아, 그 안에서 쏘옥 알몸을 드러내는 녀석들이란…. 혹시라도 으깨지거나 상할까 봐 단술 단지 싸듯 보듬어서 보낸 남해산 유자 아홉 개였다.

나는 풀어헤쳐 놓은 포장지 더미를 내려다보며 할 말을 잃었다. 소포 속에 들어있던 편지를 다림질하듯 조심스레 펼치는데 끝내 눈시울이 붉어졌다.

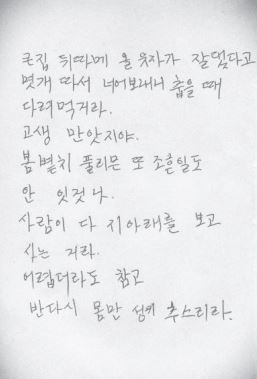

편지 속의 맞춤법은 그야말로 자유자재였다. 그러나 어중간한 글쟁이보다 더 선명하고 사려 깊은 표현이 담겨 있었다. 눈뜨고도 코 베인다는 서울에서 그래 고생 많지, 우짜겠노, 성심껏 살면 괜찮을 거다, 다른 건 몰라도 건강을 꼭 챙겨야 한다, 그런 내용인데 이건 꼭 틀린 맞춤법 그대로 읽어야 어감이 온전하게 전해진다.

|

훈장집 딸로 태어난 어머니는 그나마 어깨너머로 글을 배우셨다. 한문도 조금 깨쳤고 어른들이 다 저세상으로 가신 뒤, 열세 살 때는 직접 제문을 짓기도 했다. 그렇지만 자고 나면 바뀌는 한글 문법을 제때 따라잡지 못해 편지를 쓰거나 누구네 생일날을 기록할 때는 맞춤법이 제대로 맞지 않았다. 그걸 보고 내가 빙긋거리면 ‘반편이 글’이라도 모르는 것보다는 백 번 낫다며 퉁을 주곤 했다.

왜 하필 유자일까. 별스럽지도 않은 과실 몇 개 보내면서 그토록 금이야 옥이야 싸서 보내는 마음이 따로 있긴 하다. 내 고향 남해에서 가장 정감 있는 것을 들라면 두말 않고 유자를 꼽는다. 알다시피 남해는 섬이다. 농사도 변변치 않고 무슨 장사를 할 수 있는 것도 아니어서 섬사람들은 나름대로 호구책을 따로 마련할 수밖에 없다. 바다에 나가 고기잡이하는 것도 배가 있어야 하니 대부분은 언감생심 꿈도 꾸기 어렵다. 하다못해 갯벌에서 조개를 줍거나 미역을 따거나 해서 한 푼이라도 돈을 사야 아이들 공부를 시킬 수 있었다. 지금이야 규모 있는 어장도 생기고 양식장이니 양어장이니 좀 나아졌지만, 이전에는 참으로 곤궁했다.

유자가 남해 특산품으로 유명해진 것도 이런 궁핍한 환경 때문이었을 것이다. 워낙 배고픈 지경에서 그나마 도드라져 보이는 ‘돈 나무’였기에 사람들의 심중에 특별한 의미로 새겨졌을 것이다. 자연환경이나 기후 토양도 작용했을 터다. 차갑고 억센 바닷바람 또한 유자를 잘 영글게 하는 요인일 것이다.

유자는 남부 해안지방에서만 자란다. 그중에서도 남해 유자는 유독 성장이 느리다. 묘목을 심어놓고 오랫동안 기다려야 과실을 볼 수 있다. 그래서 향기가 진하다. 집 뒤란이나 담장 너머에서 황금빛으로 타오르는 유자는 남해의 가을 풍경을 상징하는 진경이다.

물론 유자 말고도 ‘남해 3자’라고 불리는 치자와 비자가 있다. 요즘엔 남해 마늘과 남해 멸치가 더 많이 알려져 있다. 유자보다 마늘과 멸치가 실생활에 더 가까운 탓이겠지만, 나는 그런 것들보다 유자에 대해 특별한 정감을 갖고 있다. 향기나 유명세 같은 것보다 그 성장 과정이 남다르고 의미 또한 각별하기 때문이다.

한때는 유자나무 몇 그루만 있어도 아이들을 대학에 보낼 수 있다고 해서 ‘대학나무’라고 불렀다. 우리 집에는 그 대학나무가 한 그루도 없었다. 우물마을에 사는 친척들은 모두 굵직한 유자나무나 본격적인 유자밭을 갖고 있어서 그런대로 살림이 넉넉했다. 오랜 객지 생활에서 병만 얻은 아버지가 식구를 이끌고 다시 고향으로 돌아왔던 터라 우린 궁색하기 그지없었다. 게다가 하루라도 몸이 편한 날이 없었다.

우연히 남해 금산 절에 갔던 어머니가 평생 처음으로 ‘날아갈 듯한 컨디션’으로 건강을 회복한 뒤 우리 식구는 모두 절로 삶터를 옮겼고 나는 절에서 초등학교와 중학교를 마쳤다. 아버지는 내가 중학교에 입학한 그해 돌아가셨다. 중학교 졸업 후 우여곡절 끝에 내가 학비 걱정 없는 ‘공짜 학교’로 진학하자, 어머니는 이제 됐다 싶었는지 머리를 깎고 스님이 되셨다.

내가 객지에서 고등학교와 대학교를 혼자 다니는 동안 절집에서 ‘스님 어머니’가 겪었을 마음고생은 철든 뒤에도 미처 헤아리지 못할 만큼 컸으리라. 어릴 때부터 남들과 다른 환경에서 어렵게 키운 아들에게 어머니는 늘 죄스런 마음을 갖고 있었다고 어느 해 한번 속내를 비친 적이 있다.

그런 어머니에게 늠름한 유자나무, 대학나무의 위용은 얼마나 부러운 것이었을까. 이미 속세를 떠난 사람이 속가의 아들에게 사사로이 보낸 소포와 편지. 그러니까 위태로운 사회 초년병 시절, 서울살이의 곤궁한 이랑밭에서 막 자리를 잡기 위해 아등바등하던 그때, 어머니가 큰집에서 얻은 유자 아홉 개를 그토록 귀하게 싸서 서울로 보낸 사연은 내게 삶의 한 상징이자 은유로 깊숙이 각인돼 있다.

그렇게 해서 어머니는 내게 오래도록 품에서 떠나지 않는 시 한 편을 낳게 해 주셨다. 그게 바로 첫 시집 제목이기도 한 「늦게 온 소포」다. 그 어머니는 외환위기 때인 1998년 돌아가셨다. 하지만 아직도 늘 내 곁에 현재형으로 살아 계시며 한 편 한 편 살아있는 시를 쓰라고 등을 다독거려 주신다. 유자 껍질처럼 우둘투둘하지만 한없이 따뜻한 그 손으로 향기 깊고 오래 남는 글을 쓰라고.