|

문학소년 시절의 폭탄 1

고교 시절, 부산의 조그만 단골 책방 점원이 어느 날 밀봉한 서류봉투 하나를 몰래 주며 속삭였다. “이거 집에 가서 문 꼭 잠그고 혼자만 뜯어봐. 절대 누구한테도 보여주면 안 돼! 절대로!” 뭐냐고 물으니 폭탄이라고 속삭였다. 점원의 말대로 진짜 문을 꼭 잠그고 봉투를 뜯으니 낡은 복사본 책자가 나와 얼른 펼쳤다.

“시를 쓰려면 좀스럽게 쓰지 말고 이렇게 똑 써럇다.”

내가 그토록 보고 싶었던 바로 김지하 시인의 「오적」 첫 구절이었다. 이 시는 소지, 탐독만으로도 최소 10년의 감옥살이가 넉넉하게 보장된 진짜 ‘폭탄’이었다. 「오적」을 읽는 동안 내 몸은 지진이었고, 뒤이어 쓰나미가 몰려왔다. 그 거대한 파도에 휩쓸려가며 나도 모르게 한마디 튀어나왔다.

“아~ 씨발, 이런 걸 써야 진짜 시인이지!”

문학소년 시절의 폭탄 2

고교 시절, 백구두 신고 섬진강변을 걷던 젊은 스님이 불쑥 “니 성경과 불경을 딱 한 줄로 짧게 줄여봐”라고 명령하듯 말했다. 그래서 내가 그걸 알면 미쳤다고 스님을 졸졸 따라다니겠느냐고 툴툴거렸더니 빙긋이 웃었다. 그러고는 먼 산을 아득히 바라보며 사뭇 비장한 목소리로 읊었다.

“다 지나가노니 모든 게 헛되고 헛되도다!”

듣고 보니 별거 아니라서 너무 길다고 퉁명스럽게 중얼거리자 스님이 팍 째려보았다. 그 순간 번쩍 떠오르는 게 있어서 나도 스님처럼 먼 산을 아득히 보라보며 흥얼거리듯 더 짧게 요약했다.

“인생은 나가리~!”

스님이 바랑에서 금복주 소주병을 꺼내 이빨로 따더니 “아-- 씨발새끼!” 하고 쌍욕을 했다.

난 방학 때마다 대구 경산의 깊은 산속 암자로 가서 책을 읽거나 글을 썼다. 매화와 붉은 능소화로 뒤덮인 작은 암자의 주지스님은 나의 외할머니였다. 외할머니는 벌레들이 화상을 입는다며 뜨거운 물도 식혀서 버렸고, 또 나한테 “앞으로 착하게 살려면 우선 독해져야 한다”는 삶의 지침도 내려준 분이었다. 이 암자에서 만행 중인 이 젊은 ‘백구두 스님’을 우연히 만나 함께 전국 도보여행을 하게 되었다. 그때 수많은 사람들을 만났다. ‘화두가 안 풀린다’며 자살한 70살 노승의 영정 앞에서 밤을 꼬박 새우기도 했고, ‘엄마가 보고 싶다’며 하염없이 눈물을 흘리는 어린 동자승을 달래기도 했고, ‘악마들이 청와대로 다 몰려가 지옥이 텅 비었다’며 유신독재를 신랄하게 비판하는 젊은 스님들도 만났고, 또 희한하게 예쁜 수녀와 신부도 만났다.

여름방학이 끝나가는 한 달 뒤 우리는 오대산 적멸보궁에서 헤어졌다. 스님은 곧 ‘혈사경 수행’에 들어간다고 했다. 혈사경 수행은 혈서처럼 자신의 손가락들을 벤 피로 방대한 분량의 경전을 전부 베껴 쓰는 고도의 수행 단계였다. 감수성이 예민한 사춘기 문학소년으로서는 큰 충격이었다. 그것은 어쩌면 스님이 나에게 앞으로 시도 그렇게 혈서처럼 쓰라고 하는 계시 같은 것인지도 몰랐다.

그로부터 25년 후, 난 주말마다 홀로 전국의 절들을 찾아 떠났고 예전에 스님과 함께 소주를 마시며 걸었던 그 길을 다시 걸었다. 내 나름대로의 ‘만행’이었다. 그리고 몇 년 후 난 『적멸보궁 가는 길』과 『피었으므로 진다』라는 제목의 두 산사기행집을 냈다. 또 그때 스님과의 짧은 여행, 긴 여운을 기록한 성장소설집 『양철북』도 냈다. 세 권 모두 내 인생과 문학의 데미안이자 스승인 바로 그 백구두 스님에게 바치는 글이었다.

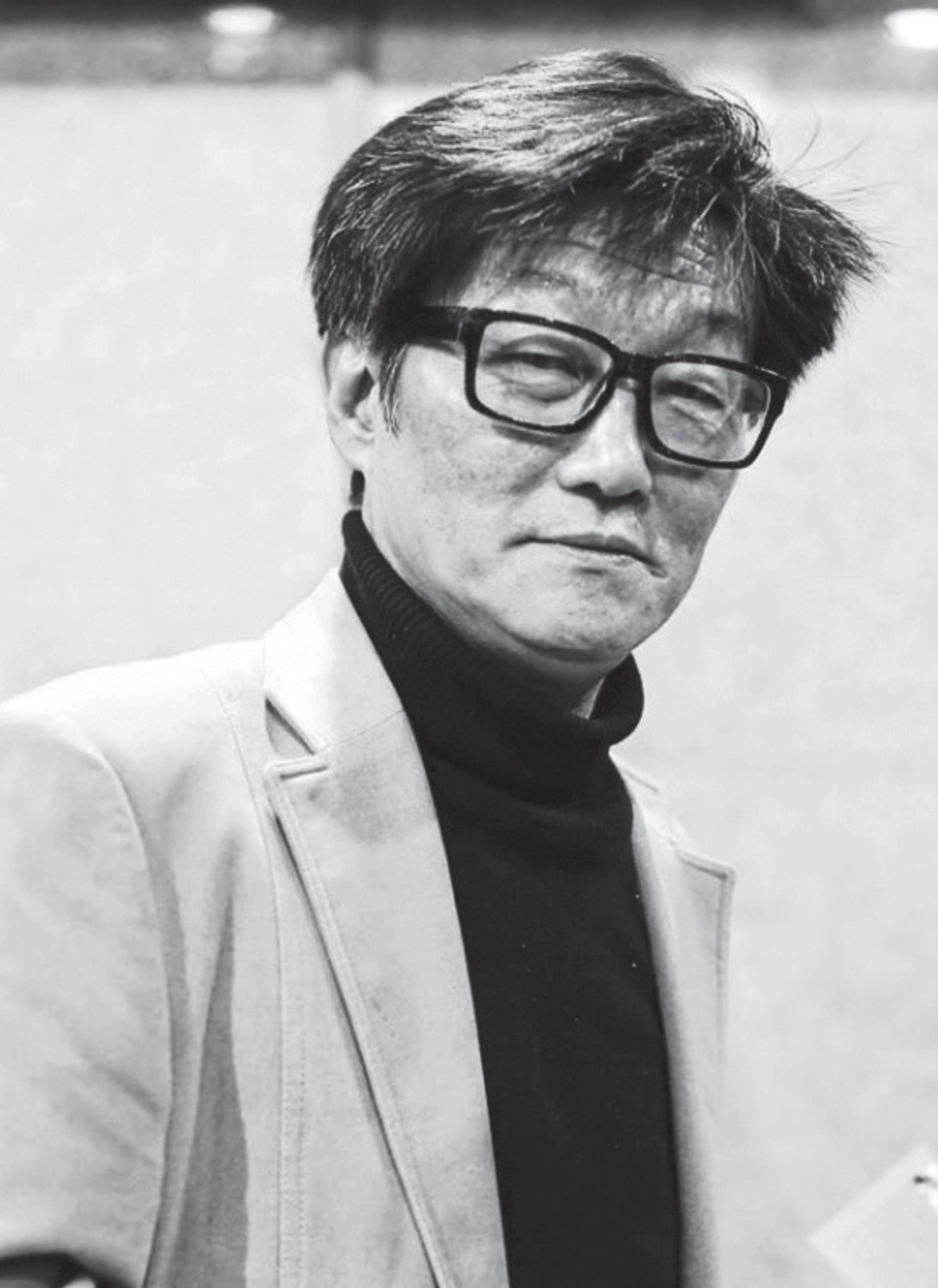

법운스님과 필자(1977년 8월) |

벌써 44년의 세월이 흘렀지만 난 아직도 백구두 스님을 찾지 못했다. 아마 지금쯤 어느 깊은 암자에서 홀로 수행하거나 또 어쩌면 이미 입적했을지도 모른다. 청도 운문사에서 교련복을 입은 17살의 나와 잿빛 승복에 ‘백구두’를 신은 스님이 함께 찍은 사진을 보니, 절로 눈시울이 뜨거워진다.

양날의 검, ‘오적’과 ‘혈사경’

문학소년 시절, 나에겐 특별히 문학적 글쓰기의 스승이라고 부를 만한 사람이 없었다. 오히려 사람 대신 ‘다른 것’이 나의 문학적 인생을 폭발시킨 도화선이었는데, 그것이 바로 단골 서점 점원이 준 김지하 시인의 「오적」과 백구두 스님의 장엄한 ‘혈사경 수행’이었다. 오적과 혈사경, 이 두 상극의 ‘프로블레마’가 감수성이 예민한 문학소년의 가슴에서 격렬하게 충돌했다. 걷잡을 수 없는 소용돌이였다. 나를 국가보안법으로 구속시킨 『한라산』을 쓸 때의 두 가지 결정적 동기부여도 바로 이 「오적」과 ‘혈사경’이었다. 검의 양날 같은 이 두 화두는 내 문학적 글쓰기의 영원한 화두이자 스승이다.